생물연구

Nakdonggang National Institute of Biological Resources

담수생물다양성 보전

담수생물 조사·발굴로 국가 생물주권 확립

- 담수환경에 존재하는 다양한 생물자원(동식물, 조류, 균류, 원핵생물) 발굴

- 담수생물 신종 및 미기록종 발굴

분류군별 조사·발굴

분류군별 특성, 조사지점의 서식처 상황을 고려한 야외조사로 생물표본 확보

-

담수어류

투망, 족대, 정치망 이용

-

곤충

포충망을 이용한 쓸어잡기, 야간등화를 이용한 유인채집

-

무척추동물

스쿠버다이빙으로 채집(연체동물, 해면동물, 태형동물 등), 뜰채, 라이트트랩 이용

-

미생물

플랑크톤 네트, 반돈 채수기 및 하상토 채취기 이용

담수생물 신종·미기록종 및 표본 확보

담수하천, 특이서식지(동굴, 습지, 기수 등) 조사로 담수 동식물 및 미생물 확보

신종

-

심복동굴새우

심복동굴새우

-

도끼조개

도끼조개

-

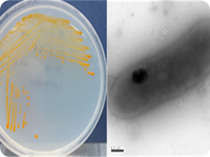

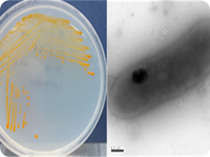

라시박터 낙동엔시스

라시박터 낙동엔시스

-

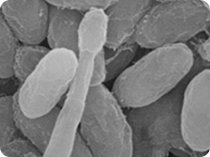

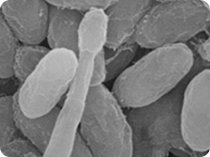

에머리셀럽시스 코리아나

에머리셀럽시스 코리아나

표본

-

한국강도래

한국강도래

-

물달팽이

물달팽이

-

가는몸주머니선충

가는몸주머니선충

-

심보플루라 오피칼라타

심보플루라 오피칼라타

심복동굴새우

심복동굴새우

도끼조개

도끼조개

라시박터 낙동엔시스

라시박터 낙동엔시스

에머리셀럽시스 코리아나

에머리셀럽시스 코리아나

한국강도래

한국강도래

물달팽이

물달팽이

가는몸주머니선충

가는몸주머니선충

심보플루라 오피칼라타

심보플루라 오피칼라타